À qui doit-on l’entrée dans Le Petit Robert 2025 du mot surtourisme ou du nouveau sens du mot vocal ? Comment nos équipes rédigent-elles et actualisent-elles les 350 000 définitions et exemples du dictionnaire ? Qui ajoute au Robert illustré Charles III ou le satellite de l’Agence spatiale européenne, Gaia ? Cinq de nos lexicographes vous dévoilent leur métier.

Ils ont entre 33 et 65 ans. Hommes, femmes, ils viennent des quatre coins de la France. Ces professionnels du dictionnaire ont chacun leurs spécialités : la coordination, la rédaction, les noms propres, la veille néologique, l’informatique et la mise en pages.

Cela peut être l’amour des mots transmis par une mère institutrice ou le souvenir des dictées de Bernard Pivot qui les ont menés là, après des études de linguistique. Titulaire d’un master en lexicographie, Géraldine Moinard dirige la rédaction du Robert, où elle est arrivée il y a onze ans, après un stage à l’Académie française et une expérience de verbicruciste. Docteur en linguistique, Pierre Chauveau-Thoumelin l’a rejointe en 2017 et est aujourd’hui l’un des principaux rédacteurs du Petit Robert. Formée à la narratologie, Michèle Lancina s’occupe des noms propres tandis que Benjamin Rouxel, traducteur-terminologue de formation, assure la veille néologique. Quant à Sébastien Pettoello, il pilote l’informatique éditoriale. Ses études de lettres classiques et de linguistique l’ont amené à travailler sur l’édition d’un dictionnaire de latin où il découvre la puissance de l’outil informatique. La diversité de leurs parcours et de leurs appétences est une richesse mais attention, prévient Pierre Chauveau-Thoumelin, « la multiplicité des rédacteurs ne doit pas entamer la cohérence de l’ouvrage ». Chaque entrée passe dans plusieurs mains, est discutée, amendée, jusqu’à sa version définitive.

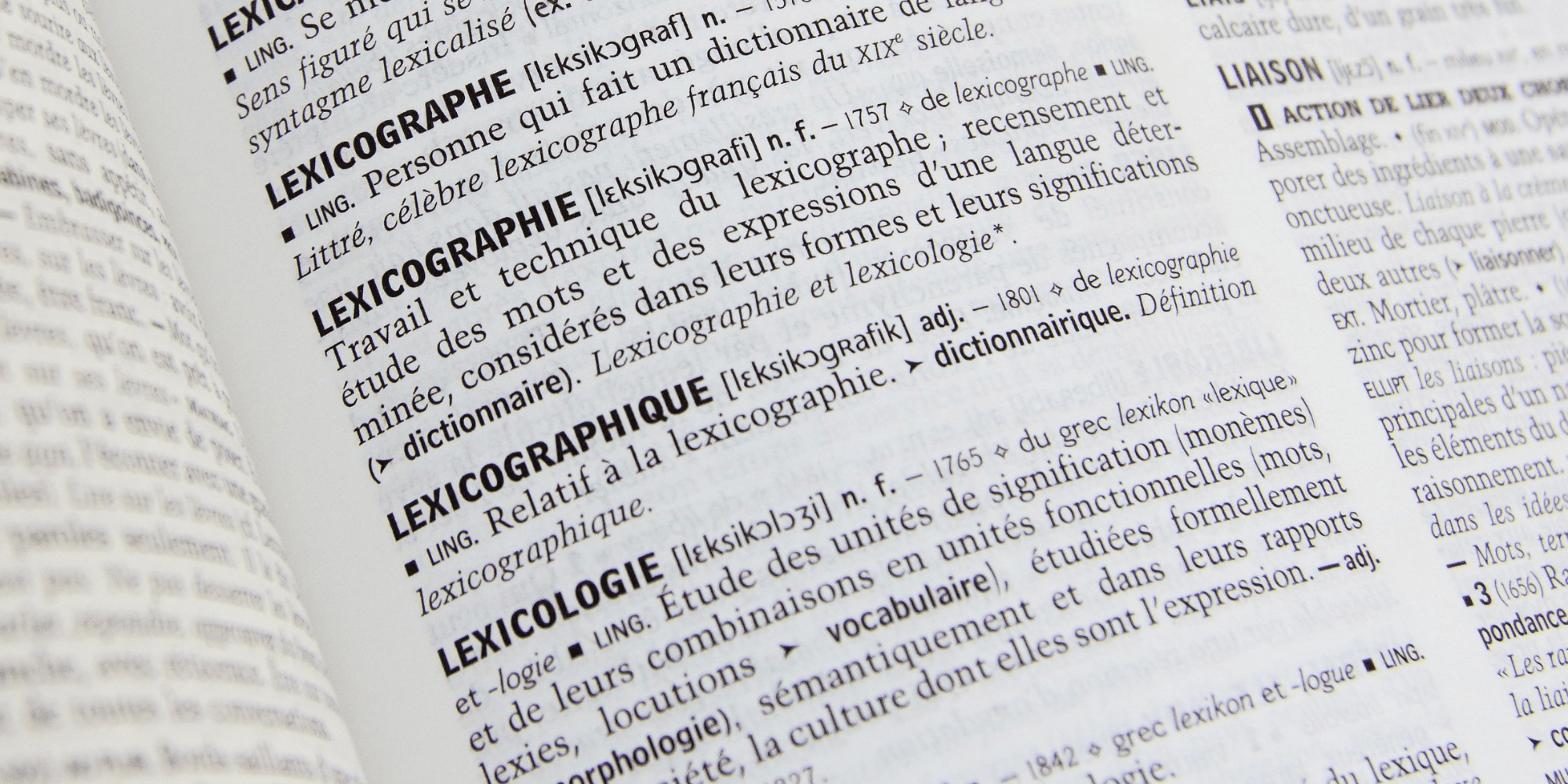

Tout commence par la collecte. « Le repérage des néologismes s’appuie d’un côté, sur nos outils informatiques adossés à l’intelligence artificielle ; de l’autre, sur la veille humaine dans nos lectures ou même nos conversations au quotidien, explique Benjamin Rouxel. L’expertise des équipes et la puissance des outils informatiques ne peuvent se passer l’une de l’autre ». Le fruit de ces repérages passe ensuite par les comités éditoriaux, que préside Géraldine Moinard. C’est alors que seront sélectionnés les nouveaux entrants selon trois critères : « la fréquence d’usage du mot, sa diffusion (c’est-à-dire sa présence dans des sources variées) et sa pérennité ». Pour les noms propres et les mises à jour des 35 000 entrées du Robert illustré, la méthode diffère quelque peu. Michèle Lancina va traquer les inaugurations de lieux et monuments, l’actualité nationale et internationale, les palmarès (prix Nobel, Palme d’or, prix Pritzker, compétitions sportives…) pour suggérer ajouts et modifications qui passeront aussi par le filtre d’un comité éditorial. Elle corrige même la hauteur des montagnes, « comme le mont Blanc qui est mesuré tous les deux ans ! » rappelle-t-elle.

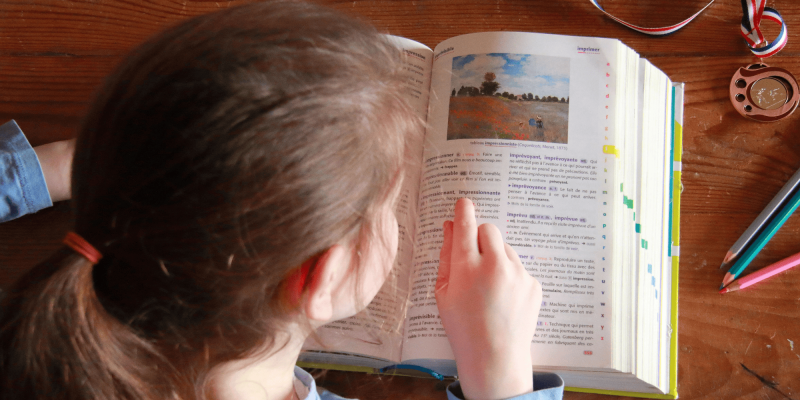

Du début de l’automne à la fin de l’hiver, nos lexicographes s’attellent à la rédaction. Pour écrire une définition, il faut commencer par… oublier tout ce que l’on sait pour « se confronter à l’usage réel, toujours bien plus riche », raconte Pierre Chauveau-Thoumelin. Puis restituer les informations collectées. Chaque définition est un savant mélange entre clarté, précision, neutralité et concision. L’ajout d’un mot entraîne des dizaines de modifications ailleurs dans l’ouvrage car, rappelle notre rédacteur, « un dictionnaire est un système dans lequel les mots viennent, non pas s’entasser, mais s’intégrer ».

Ultime et cruciale étape, tout faire rentrer dans un même volume ! « Défi technique passionnant » pour Sébastien Pettoello qui s’occupe de la mise en pages de l’édition imprimée. Il développe aussi la version numérique, vendue sur abonnement, avec ses nombreux contenus supplémentaires (prononciation audio, conjugaisons, dictionnaire de synonymes ou de combinaisons de mots…). « Mon travail consiste à créer des liens entre les contenus et à multiplier les portes d’entrée : par le mot-vedette bien sûr, mais aussi par la date d’apparition du mot ou sa langue d’origine, par les citations d’un auteur en particulier, par les terminaisons de mots (rimes)… », précise-t-il.

Le métier de lexicographe est bien, pour ces cinq professionnels, une passion. Savez-vous à quoi l’on reconnaît un lexicographe à la plage ? C’est le seul qui, équipé de ses post-it, annote ses lectures, de Rabelais à Jean Echenoz en passant par les punchlines de Virginie Despentes ou la prose technophile d’Alain Damasio, afin d’étoffer les citations du Petit Robert ! « Le lexicographe ne connaît pas l’ennui », affirme Pierre Chauveau-Thoumelin. Car le terrain de jeu est vaste : « l’environnement, les changements sociétaux ou les innovations technologiques, le vocabulaire juridique ou médical, les spécificités propres à une région ou à un pays francophone … », égrène Benjamin Rouxel. Et si l’Académie française entend fixer la règle, Le Petit Robert est un dictionnaire d’usage : il témoigne de la vivacité du français tel qu’on le parle quotidiennement en France et ailleurs. Il est donc, comme le fait remarquer Sébastien Pettoello qui l’observe depuis 22 ans, un formidable témoin de « l’évolution des réalités du monde et de la société ». Enfin, comment ne pas, comme Géraldine Moinard, s’émerveiller devant : « glabelle, pétrichor, sérendipité… presque tout ce qui existe, concret ou abstrait, porte un nom. » Si vous avez un doute sur le sens de ces termes, ouvrez votre Petit Robert !